ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОРАСТВОРИМЫХ БЕЛКОВ ЦИТОПЛАЗМЫ МЕРИСТЕМ НАБУХШИХ ПОЧЕК ПИХТЫ СИБИРСКОЙ

Шимова Ю.С., Алаудинова Е.В. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ)

This work is dedicated to a study of the dynamics of content and fractional composition of the water-soluble proteins of cytoplasm the meristem of the kidneys of the fir tree of Siberian upon transfer to the active vegetation and loss of low-temperature stability in spring.

Лесные экосистемы являются центрами биологического разнообразия, играют огромную роль в газовом балансе атмосферы и регулировании планетарного климата Земли. Лесные ресурсы являются достоянием всей планеты, так как играют важную роль в экологическом равновесии биосферы. Трудно переоценить значимость лесных экосистем в хозяйственной деятельности человека. На сегодняшний день перед человечеством стоит задача увеличения продуктивности и распространения лесов в регионы с более холодным климатом, поскольку бореальные леса являются легкими планеты. Для этого необходимы глубокие знания о процессах жизнедеятельности древесных растений, их зависимости от различных факторов окружающей среды.

К лесоизбыточным районам относится Сибирь, Дальний Восток и Север европейской части России, в которых хвойные древесные растения, такие как лиственница, ель и пихта являются основными лесообразующими породами. Несмотря на отдельные работы видных биологов, важные вопросы теории адаптации и устойчивости растений к неблагоприятным факторам недостаточно разработаны, а существующие модели не всегда служат научной основой для эффективного воздействия на растения.

Ранее нами было установлено, что белки играют важную роль в формировании низкотемпературной устойчивости хвойных древесных растений [1]. Подробно исследованы состав и свойства водорастворимых белков цитоплазмы меристем зимующих почек ели, пихты и лиственницы [2]. В зимний период в состоянии покоя меристематические ткани почек ели, пихты и лиственницы характеризуется повышенным содержанием белков.

Настоящая работа является продолжением исследования метаболизма меристем почек морозостойких хвойных видов древесных растений и посвящена, в частности, исследованию динамики содержания и фракционного состава водорастворимых белков цитоплазмы меристем почек пихты сибирской при переходе к активной вегетации и утрате низкотемпературной устойчивости весной.

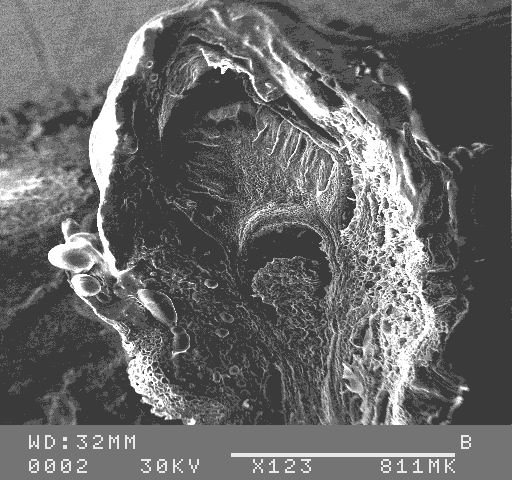

В марте, когда вероятность возникновения сильных морозов уже невысока, содержание белков в меристемах почек, в условиях низкого водосодержания, снижается в полтора - два раза (от 27 % до 19 % от а.c.м. ткани). В апреле, при повышении температуры окружающей среды, количество белка в них вновь возрастает примерно до 34 %, что на 25 % выше среднезимнего содержания. Этот период характеризуется значительным повышением содержания воды в клетке, а, следовательно, и вероятность повреждения клеток даже при небольших заморозках резко увеличивается. Вероятно, именно этим объясняется повышение содержания водорастворимого белка, обладающего способностью снижать температуру гомогенной нуклеации и тем самым способствовать переохлаждению внутриклеточных растворов [3]. В связи с особенностями строения почек пихты (рисунок 1), в которых реализуется внеорганный механизм льдообразования [1], водорастворимые белки выполняют роль криопротектора, предохраняющего меристематические ткани от низкотемпературных повреждений.

Рисунок 1 – Микрофотография продольного разреза вегетативной почки пихты (растровый электронный микроскоп; ×70.1)

Для изучения фракционного состава белков и определения их молекулярных масс использовали метод электрофореза в полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия и β-меркаптоэтанолом [4]. Фракционный состав водорастворимых белков цитоплазмы меристематических тканей почек пихты в весенний период представлен в таблице 1. Для сравнения приведены также данные, характеризующие зимующие почки.

Таблица 1 – Фракционный состав водорастворимых белков цитоплазмы меристематических тканей почек пихты

|

Номер фракции |

Rf |

ММ, кД |

В процентах от суммы ВРБЦ**** |

||

|

зима* |

весна ** |

весна *** |

|||

|

1 |

0,03 |

300 |

2,5 |

- |

- |

|

2 |

0,05 |

250 |

2,7 |

- |

- |

|

3 |

0,07 |

210 |

2,6 |

- |

- |

|

4 |

0,09 |

180 |

1,9 |

- |

3,5 |

|

5 |

0,11 |

165 |

1,7 |

- |

- |

|

6 |

0,13 |

145 |

1,8 |

- |

- |

|

7 |

0,14 |

140 |

2,6 |

- |

- |

|

8 |

0,17 |

120 |

3,1 |

- |

- |

|

9 |

0,19 |

110 |

3,1 |

- |

2,3 |

|

10 |

0,21 |

100 |

3,3 |

- |

- |

|

11 |

0,24 |

85 |

2,7 |

4 |

3,6 |

|

12 |

0,26 |

80 |

2,9 |

4,9 |

- |

|

13 |

0,29 |

65 |

2,9 |

- |

2,2 |

|

14 |

0,32 |

55 |

2,7 |

6,1 |

- |

|

15 |

0,35 |

50 |

3,3 |

2,7 |

- |

|

16 |

0,38 |

40 |

3,1 |

2,7 |

4,8 |

|

17 |

0,39 |

37 |

3,2 |

- |

- |

|

18 |

0,40 |

35 |

3,3 |

- |

14 |

|

19 |

0,43 |

28 |

3 |

6 |

- |

|

20 |

0,46 |

24 |

3,3 |

- |

2,2 |

|

21 |

0,47 |

23 |

3,1 |

11,4 |

- |

|

22 |

0,50 |

19 |

2 |

4,8 |

8,1 |

|

23 |

0,52 |

17 |

1,5 |

4,2 |

- |

|

24 |

0,54 |

15 |

1,3 |

7,1 |

7,5 |

|

25 |

0,57 |

12 |

2,6 |

- |

- |

|

26 |

0,59 |

11 |

6,1 |

1 |

- |

|

27 |

0,63 |

8 |

- |

7,7 |

4 |

|

28 |

0,67 |

7,5 |

3,4 |

3,6 |

- |

|

29 |

0,68 |

7 |

4,9 |

- |

13,5 |

|

30 |

0,71 |

4,5 |

6,1 |

11,4 |

15,4 |

|

31 |

0,74 |

4,0 |

- |

- |

- |

|

32 |

0,76 |

3,5 |

2,4 |

5,2 |

6,1 |

|

33 |

0,79 |

3 |

1,2 |

2,1 |

- |

|

34 |

0,82 |

2,5 |

- |

1 |

8,8 |

|

35 |

0,84 |

2,2 |

2,8 |

3,7 |

- |

|

36 |

0,88 |

2 |

- |

- |

- |

|

37 |

0,91 |

1,8 |

3,4 |

- |

- |

|

38 |

0,93 |

1,6 |

3,5 |

10,4 |

4 |

|

39 |

0,96 |

1,2 |

- |

- |

- |

|

* - среднезимние значения (январь); ** - весенний максимум содержания белка; *** - перед распусканием почек; **** – водорастворимый белок цитоплазмы |

|||||

Как видно из представленных данных, в зимний период водорастворимые белки цитоплазмы представлены значительно большим количеством фракций. Около 30 % водорастворимого белка цитоплазмы приходятся на фракции с молекулярной массой выше 65 кД. Весной, в момент весеннего максимума содержания водорастворимого белка количество фракций сокращается до 18. При этом в электрофоретическом спектре не удалось обнаружить белков с молекулярной массой свыше 100 кД, присутствующих в зимний период. В это время отмечается увеличение количества фракций в средне- и низкомолекулярной областях (в основном с молекулярными массами от 30 до 5 кД), которые могут быть как продуктами распада высокомолекулярных белков, полностью исчезающих в этот период, так и вновь синтезированными белками, необходимыми для обеспечения процессов жизнедеятельности клетки.

Перед распусканием почек, на фоне резкого снижения содержания водорастворимого белка до 3 % от а.c.м. ткани происходит уменьшение количества фракций, доля низкомолекулярных фракций возрастает до 50 % от суммы водорастворимого белка.

Таким образом, проведенные исследования позволяют предположить, что водорастворимые белки цитоплазмы играют важную роль в формировании низкотемпературной устойчивости меристематических тканей почек пихты сибирской. Изученные количественные изменения и фракционный состав водорастворимых белков свидетельствуют о глубоких биохимических перестройках цитоплазмы меристематических клеток при утрате низкотемпературной устойчивости. Снижение почти на порядок содержания водорастворимого белка и его высокомолекулярных фракций, обладающих выраженным криозащитным действием, полностью согласуется с утратой меристемами низкотемпературной устойчивости, а появление новых фракций – с изменением фенологического состояния дерева.

Литература

1. Миронов П.В., Алаудинова Е.В., Репях С.М. Низкотемпературная устойчивость живых тканей хвойных. Красноярск, 2001.- 221 с.

2. Шимова Ю.С., Алаудинова Е.В., Миронов П.В., Репях С.М. Физико-химические свойства криозащитных белков меристем зимующих почек ели и пихты . //Лесной журнал, 2003 - № 6. – С. 75-82

3. Миронов П.В., лоскутов С.Р., Левин Э.Д. О фазовом переходе воды в зимующих побегах лиственницы сибирской. // Лесной журнал. – 1985. - № 5. – С. 9 – 12.

4. Функциональная биохимия клеточных структур. – М.: Наука, 1970. – С. 143-152.