Анализ методик определения ГЛУБИНЫ КОЛЕИ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРЕЛЁВОЧНЫХ ТРАКТОРОВ С ДЕФОРМИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЛЕСОСЕК

Дроздовский Г.П., Волосунов М.В. (УГТУ, г. Ухта, РФ)

Technique of definition of depth of a track wood tractors with the account of their parametres, type of a locomotor and a surface condition. Depth of formation of a track defines power consumption of turning movement of tractors.

При исследовании энергоёмкости поворота трелёвочных тракторов в процессе их взаимодействия с деформируемыми поверхностями лесосек решающим фактором является способ поворота, глубина внедрения элементов движителей тракторов в деформируемую поверхность и её параметры.

Теории колееобразования (методики определения глубины колеи) различают как вид поверхностного фона взаимодействия (грунт, почва), так и тип движителя (колёса или движитель с гусеничным обводом).

Сложный конгломерат параметров элементов взаимодействия в системе “местность – машина” определяет варианты методик вычисления глубины колеи, с превалированием тех или иных варьируемых параметров системы. Неголономность процессов деформации поверхности при колееобразовании зависит как от её прочностных свойств, определяемых параметром консистенции “ВК”, влажности “W%”, состава, толщины деформируемого слоя “НГ”, вариаций несущей способности “qS”, так и от параметров деформатора и уровня вертикальной нагрузки “q”.

Известна методика определения глубины колеи “hГ” при взаимодействии гусеничных или колёсных ходовых систем тракторов с почвой [1] в виде зависимости:

(1)

(1)

где ![]() - первоначальная

пористость почвы;

- первоначальная

пористость почвы;

b – ширина гусеницы/колеса, м;

![]() – коэффициент внутреннего трения в

почве;

– коэффициент внутреннего трения в

почве;

![]() – глубина распространения напряжений в

почве .

– глубина распространения напряжений в

почве . ![]()

Средние

значения ![]() составляют

0,45; 0,55 и 0,85 для песчаных, глинистых и торфяных почв соответственно.

составляют

0,45; 0,55 и 0,85 для песчаных, глинистых и торфяных почв соответственно.

Системой ограничений для выражения (1) будет:

![]()

![]()

где ![]() – просвет высоты под днищем для

обеспечения проходимости машины, м;

– просвет высоты под днищем для

обеспечения проходимости машины, м;

![]() – дорожный просвет трактора (клиренс),

– дорожный просвет трактора (клиренс), ![]() ≈ 0,55 м.

≈ 0,55 м.

В данной методике нет учёта толщины деформируемого слоя поверхности “НГр”, определяющей вариацию несущей способности “qS” поверхности и её свойства деформации.

Результаты исследований, проведённых в МГУЛ [2], показывают, что процесс образования колеи колесом или гусеницей многокаткового трактора хорошо описывает уравнение:

,

(2)

,

(2)

где q – максимальное давление движителя на грунт, МПа;

n – число проходов движителя по следу;

qs – предел несущей способности грунта, МПа;

x – отношение

длины деформатора к его ширине ![]() ;

;

![]() -

коэффициент сжимаемости грунта,

-

коэффициент сжимаемости грунта, ![]() ;

;

![]() - глубина

деформируемого слоя, м;

- глубина

деформируемого слоя, м;

![]() - коэффициент,

зависящий от модуля продольного расширения грунта

- коэффициент,

зависящий от модуля продольного расширения грунта![]() ;

;

Е – модуль деформации грунта, МПа.

Принятая однородность грунта и учёт только линейного характера деформации является недостатком методики.

Методика определения взаимозависимости

удельного давления “q” колеса,

глубины колеи “![]() ” при варьировании несущей

способности грунта “qs” в функции его влажности “W%” т.е.

” при варьировании несущей

способности грунта “qs” в функции его влажности “W%” т.е. ![]() , при учёте толщины

деформируемого слоя “

, при учёте толщины

деформируемого слоя “![]() ” и показателя распределения

напряжений в грунте

” и показателя распределения

напряжений в грунте  приведена в [3]:

приведена в [3]:

.

(3)

.

(3)

Данная методика не учитывает вариацию несущей

способности “qs” грунта от толщины деформируемого слоя”![]() ”, что

собственно и определяет неголономность процесса деформации.

”, что

собственно и определяет неголономность процесса деформации.

Разработанная в УГТУ методика определения глубины

колеи “hГ” от

гусеничного движителя [4] учитывает недостатки перечисленных методик, вводя “К”

– поправочный коэффициент на неголономный процесс деформации грунта по толщине

деформируемого слоя “![]() ” и зависимость

” и зависимость ![]() на базе

полученных корреляционных уравнений, в том числе

на базе

полученных корреляционных уравнений, в том числе ![]() в виде:

в виде:

![]() (4)

(4)

где ![]() - поправочный

коэффициент на неголономность процесса деформации по глубине деформируемого

слоя

- поправочный

коэффициент на неголономность процесса деформации по глубине деформируемого

слоя ![]() ;

;

![]() ;

; ![]() ;

; ![]() ;

;

![]() ;

; ![]() ;

; ![]() ;

; ![]()

Параметры

- ![]() ;

α, β, Е из теории механики грунта.

;

α, β, Е из теории механики грунта.

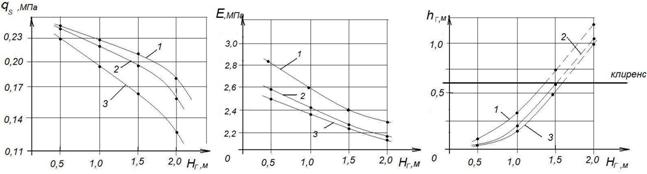

Пример расчёта глубины колеи по формуле (4) для базовых тракторов

ТДТ-55, (b=0,42 м.; q=0,063 МПа; l=2,31 м.);

ТТ-4 (b=0,55 м.; q=0,052 МПа; l=2,74 м.);

ТЛТ-100 (b=0,64 м.; q=0,044 МПа; l=3,12 м.);

μ=0,3.

В ходе расчёта параметра “![]() ” пользуемся

корреляционными уравнениями [5] для параметров тракторов ТДТ-55, ТТ-4, ТЛТ-100

при угле внутреннего трения в грунте φо=8° соответственно:

” пользуемся

корреляционными уравнениями [5] для параметров тракторов ТДТ-55, ТТ-4, ТЛТ-100

при угле внутреннего трения в грунте φо=8° соответственно:

![]() , МПа;

, МПа;

![]() , МПа;

, МПа;

![]() , МПа.

, МПа.

при угле внутреннего трения в грунте φо=15° соответственно:

![]() , МПа;

, МПа;

![]() , МПа;

, МПа;

![]() , МПа

, МПа

Параметр Е определяем по корреляционному уравнению:

![]()

Изменение параметров для текучепластичного φо=8° и мягкопластичного φо=15° состояния поверхности приведены на рисунках 1, 2:

|

а) |

б) |

в) |

|

1 – ТДТ–55; 2 – ТТ–4; 3 – ТЛТ–100

Рисунок 1 – Изменение qs, Е, hГ, = |

||

|

а) |

б) |

в) |

|

1 – ТДТ–55; 2 – ТТ–4; 3 – ТЛТ–100

Рисунок 2 – Изменение qs, Е, hГ, = |

||

Вывод: Разработанная методика [4], [5] определения

глубины колеи с учётом нелинейного характера распространения деформации по

толщине деформируемого слоя “![]() ” с учётом вариаций несущей

способности

” с учётом вариаций несущей

способности ![]() позволяет уточнить

существующие методические алгоритмы определения искомого параметра “hГ”.

позволяет уточнить

существующие методические алгоритмы определения искомого параметра “hГ”.

Библиографический список

1. Цыпук, А.М. Определение глубины колеи лесных машин / А.М. Цыпук, А.В. Родионов. – Лесная промышленность. – 2004. – № 2. – С. 21–22.

2. Анисимов, Г.М. Лесные машины / Г.М. Анисимов. – М.: Лесная промышленность, 1989. – 512 с.

3. Смирнов, А.Г. Теория движения колесных машин / А.Г. Смирнов. – М.: Машиностроение, 1990. – 351 с.

4. Дроздовский, Г.П. Экологическая оценка процессов взаимодействия в системе “местность – машина” / Г.П. Дроздовский, Н.Р. Шоль // Актуальные проблемы лесного комплекса: сб. научн. трудов по итогам МНТК № 11. – Брянск: БГИТА, 2005. – С. 69–71.

5. Дроздовский, Г.П. Энергоёмкость поворота опорных колёс лесного трелёвочного трактора / Г.П. Дроздовский, М.В. Волосунов //Актуальные проблемы лесного комплекса. Выпуск 18. – Брянск: БГИТА, 2008. – 170 с.