К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Синельников Д.Я. (БГТУ, г. Брянск, РФ)

The questions of management of competitiveness of the enterprise at strategic and tactical levels are considered. The conceptual model of maintenance of competitiveness of the enterprise taking into account competitive advantage of the maximum order (information technologies, etc.) is offered.

На сегодняшний день не существует общепризнанного понимания терминов «конкурентное преимущество предприятия», «конкурентоспособность предприятия» и единой универсальной методики их оценки, поэтому представляется необходимым определить авторскую позицию по вопросу конкуренции, конкурентоспособности и источников формирования конкурентных преимуществ предприятия.

В общем виде, конкурентное преимущество - это преимущество предприятия в чем-либо, отличающее его от конкурентов и обеспечивающее ему превосходство на рынке. В зависимости от факторов определяющих конкурентные преимущества предприятия в диссертационном исследовании используется следующая их классификация: естественные и приобретенные, абсолютные и сравнительные конкурентные преимущества (Смит А., Риккардо Д.), внутренние и внешние конкурентные преимущества (Фатхутдинов Р.А.), конкурентные преимущества высшего и низшего порядка, тактические и стратегические конкурентные преимущества (Портер М.).

Внешние конкурентные преимущества, это преимущества, определяемые факторами внешней среды, проявление которых в малой степени зависит от организации, и внутренние конкурентные преимущества, это преимущества, формируемые факторами внутренней среды предприятия и практически полностью определяемые руководством организации.

K тактическим относятся конкурентные преимущества, определяемые внутренними факторами среды и связанные c текущей хозяйственной деятельностью предприятия. K стратегическим относятся конкурентные преимущества, определяемые внутренними или внешними факторами среды, опираясь на которые, фирма в перспективе сможет превзойти конкурентов при выполнении или создании необходимых условий превышающих по своему уровню конкурирующие фирмы. Сроки достижения этих конкурентных преимуществ составляют не менее двух лет в зависимости от их сложности, капиталоемкости, a, также наличия инвестиций.

В работах российских и зарубежных экономистов Азоева Г.Л., Поршнева А.Г., Райзберга Б.А., Голубкова Е.П., Ламбена Ж.Ж., Хенга Д., Эрлинга М., Энока К., Диксона П.Р. и других исследователей применяется определение КСП предприятия основанное на базе теории выпуска конкурентоспособных товаров. Факторами, определяющими конкурентные преимущества предприятия в этом случае, являются более низкие цены, высокое качество, скорость доставки товара и другие характеристики товаров, создающие для фирмы определенное превосходство над своими прямыми конкурентами, т.е. конкурентные преимущества предприятия рассматриваются непосредственно в привязке к товару. Исходя из данного подхода сложно выявить подлинный уровень конкурентоспособности предприятия, если ассортимент продукции достаточно широк или качество продукции задано самой природой, а производство нельзя отнести к капиталоёмким. По мнению автора, конкурентоспособность товара это необходимое, но не достаточное условие конкурентоспособности предприятия.

В научных исследованиях Завьялова П.С., Перцовского Н.И., Кипермана Г.Я, Фатхутдинова Р.А., Идрисова А. и других авторов конкурентоспособность предприятия рассматривается как стабильный процесс создания добавленной стоимости (цепочки стоимости). В данном случае к числу факторов определяющих конкурентные преимущества предприятия относят: эффективность финансовой, производственной, маркетинговой, инновационной деятельности, потенциал инвестиционной деятельности, уровень квалификации персонала и управления предприятием.

В научной и методической экономической литературе изложено множество вариантов определения конкурентоспособности предприятия, которые акцентируют внимание на тех или иных факторах внутренней и внешней среды предприятия. Однако все они могут быть сведены, по мнению автора, к одному из трёх подходов (или их комбинации):

1) конкурентоспособность как результат производства и продажи КСП товаров (Азоев Г.Л., Поршнев А.Г., Райзберг Б.А., и др.);

2) конкурентоспособность как процесс создания добавленной стоимости (Завьялов П.С., Перцовский Н.И., Киперман Г.Я., Фатхутдинов Р.А и др.);

3) конкурентоспособность как результат эффективного взаимодействия с факторами внешнего окружения (Портер М., Юданов А.Ю., Хамел Г. и др.).

В этой связи рассмотрение конкурентоспособности предприятия сквозь призму конкурентоспособности продукции и цепочки стоимости, может быть воспринято как подход, реализуемый лишь на оперативном или тактическом уровне управления, которые предполагают принятие управленческих решений в текущей деятельности предприятия, позволяющих локализовать неблагоприятную ситуацию и минимизировать возможные потери.

По нашему мнению, стратегическая конкурентоспособность предприятия обеспечивается при наличии у него устойчивых управляемых конкурентных преимуществ на длительную перспективу развития, согласно данному подходу наиболее конкурентоспособными являются те предприятия, где наилучшим образом организована работа всех подразделений и служб, способных предвидеть и реагировать на изменения во внешней среде предприятия.

Учитывая обоснованные теоретические подходы к определению понятий: конкурентные преимущества и конкурентоспособность предприятия, а также временной период достижения целей фирмы, автор с точки зрения стратегического планирования в управлении, предлагает следующую классификацию уровней обеспечения конкурентоспособности предприятия (рис. 1). Оперативный и тактический уровни обеспечения конкурентоспособности предприятия эффективны в условиях стабильности предпринимательского климата региона. В современных условиях, когда предпринимательский климат отличается высокой сложностью и динамизмом, более приемлем стратегический подход к обеспечению конкурентоспособности предприятия.

Рисунок 1 - Классификация уровней обеспечения конкурентоспособности предприятия

На стратегическом уровне конкурентоспособность предприятия обеспечивается реализацией внутренних конкурентных преимуществ и внешних конкурентных преимуществ полученных вследствие созданного на территории функционирования предприятия благоприятного предпринимательского климата. Основным индикатором является его инвестиционно - инновационная привлекательность. Количественное выражение инвестиционной привлекательности предприятия определяется темпами роста объема инвестиций и темпами роста объема продаж предприятия. Инновационная привлекательность заключается в способности бизнеса добиваться конкурентных преимуществ посредством инноваций.

Таким образом, формирование и развитие конкурентных преимуществ высшего порядка (инновации, информационные технологии и т.д.), с учетом удержания конкурентных преимуществ низшего порядка, позволяют достичь предприятию стратегического уровня конкурентоспособности.

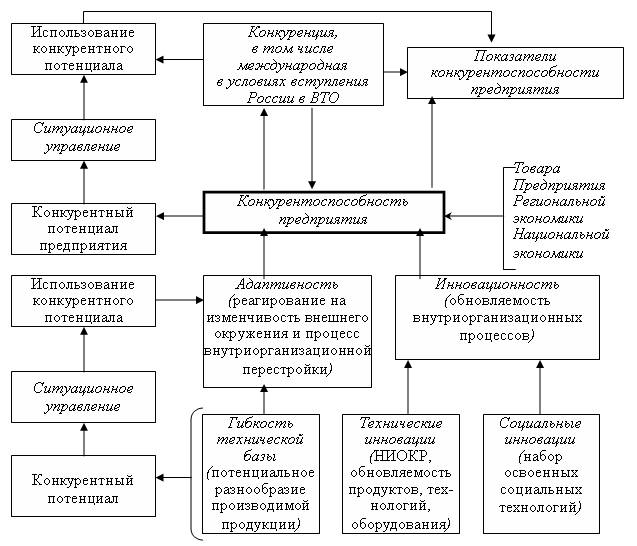

Концептуальная модель обеспечения конкурентоспособности предприятия на международном и национальном уровнях представлена на рис. 2.

Рисунок 2 – Конкурентная модель обеспечения конкурентоспособности предприятия

В этой связи подход к определению конкурентоспособности предприятия как положению, обусловленному рядом факторов внешней и внутренней среды, представляется наиболее актуальным. Поэтому автор рассматривает конкурентоспособность как способность предприятия выявлять, создавать, использовать и удерживать конкурентные преимущества, полученные за счёт реализации потенциала факторов внутренней среды предприятия и внешних конкурентных преимуществ, обусловленных степенью благоприятствования предпринимательского климата, с целью обеспечения стратегического развития предприятия.

Литература

1. Кулагина О.В. Конкурентные преимущества предприятий обрабатывающей промышленности региона. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н. -М.: 2008. - 30 с.

2. Бубенок Е.А. Механизмы формирования конкурентоспособности организаций малого и среднего бизнеса в промышленности (на примере региональных мясоперерабатывающих предприятий) Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н. -М.: 2007. -23 с.