Взаимосвязь магнитных и механических свойств стали 20ГЛ после нормализации

Филатов И.А., Макаренко К.В. (БГТУ, г. Брянск, РФ)

The interrelation between mechanical and magnetic properties of steel is determined

Неразрушающий контроль (НК) массивных металлических конструкций можно осуществлять как на стадии производства определенного изделия, так и в процессе эксплуатации, особенно учитывая тот факт, что в настоящее время эксплуатируется значительное количество машин и конструкций, расчётные сроки, эксплуатации которых исчерпываются или уже исчерпались.

Проблема контроля качества продукции на отдельных технологических операциях, при приемке и сдаче сырья, металлов, сплавов, полуфабрикатов и изделий, узлов и машин является чрезвычайно важной. Это обусловлено тем, что даже самая совершенная технология не может обеспечить получения полностью бездефектного материала или изделия. При этом под дефектом понимаются любые отклонения от заданных физических или других свойств материала или изделия. Кроме того, очень актуальной является задача выявления дефектов деталей машин и механизмов в условиях эксплуатации. В решении этих вопросов большая роль отводится неразрушающим физическим методам контроля.

Физической основой магнитных методов является то, что как физико-механические, так и магнитные свойства сталей чувствительны к изменениям, происходящим в фазовом и химическом составах, структурном и напряженном состояниях сталей и сплавов [1].

Используются корреляционные связи между структурными параметрами стали (следовательно, и ее механическими свойствами) и некоторыми магнитными характеристиками.

Существующие средства НК предназначены для:

1) выявления дефектов типа нарушения сплошности материала изделия;

2) оценки структуры материала изделия;

3) оценки физико-механических свойств материала изделия

В основе электромагнитных методов контроля качества термической и химико-термической и других видов обработок лежит зависимость магнитных и электрических свойств от изменений структуры металла, имеющие место в процессе этих обработок. Однако, эта зависимость является очень сложной, ряд факторов, влияющих на нее, взаимно пересекаются, и поэтому не существует какого-либо универсального закона, позволяющего во всех случаях без предварительных исследований применять магнитный или электрический метод контроля вместо механических и металлографических исследований.

Соответственно выбранному параметру, форме и размерам изделия, подлежащего контролю, разрабатывается аппаратура, позволяющая быстро и достаточно точно производить контроль механических или других физических или эксплуатационных свойств изделий по его магнитным и электрическим свойствам.

Под магнитным структурным анализом следует понимать всякие магнитные испытания, основной целью которых является не установление магнитных свойств данного изделия или сплава как таковых, а суждение по магнитным свойствам о тех или других физических характеристиках изделия или совершающихся в нем явлениях.

В настоящее время известно, что магнитные свойства вещества обусловлены спиновым и орбитальным магнитными моментами электронов, а также магнитными моментами ядер атомов. Опыты показали, что у некоторых металлов спиновый магнитный момент играет основную роль в создании магнитного момента атома. Чтобы атом в целом имел магнитный момент, должны быть не скомпенсированы спиновые магнитные моменты. Это возможно в атомах с незаполненными оболочками. К ним относятся элементы переходной группы, редкоземельные элементы и некоторые другие. Однако наличие незаполненных оболочек в атоме еще не является достаточным условием для существования ферромагнетизма. Между спинами соседних атомов должно существовать еще сильное электрическое взаимодействие квантово-механической природы (обменное взаимодействие). Это приводит к возникновению самопроизвольной намагниченности, когда магнитные моменты атомов ориентируются в очень малых объемах (доменах) в одном направлении, как, например, у железа (Fe), никеля (Ni), кобальта (Co), самария (Sm) и некоторых других веществ, называемых ферромагнетиками.

Таким образом, структурная чувствительность свойств - это их зависимость от кристаллических дефектов и текстуры. Однако некоторые свойства так мало зависят от структуры, что могут быть признаны структурно нечувствительными. Примером является намагниченность насыщения ферромагнетика, которая равна сумме атомных магнитных моментов в единице объема вещества.

Все свойства, как структурно чувствительные, так и структурно нечувствительные, зависят от фазового состояния, то есть от состава, количественного соотношения и кристаллической структуры фаз, из которых состоит металл. Например, однофазный ферромагнитный сплав, представляющий собой твердый раствор, может быть неупорядоченным или в различной степени упорядоченным, то есть находиться в различном фазовом состоянии. В зависимости от степени упорядочения изменяется такое свойство, как намагниченность насыщения Мs, хотя оно структурно нечувствительно. Состав сплава - это характеристика фазового состояния. Часто трудно отделить влияние структуры от влияния фазового состояния на то или иное свойство, однако при сочетании структурного анализа и измерения этого свойства такое разделение возможно. Отсюда следует, что после того как определены свойства и выполнен структурный анализ, измерением данного свойства в некоторых случаях можно пользоваться как косвенным методом структурного анализа. Особенно полезно сочетание измерений различных свойств - структурно чувствительных и структурно нечувствительных. Оно позволяет решать многочисленные задачи, сводящиеся к анализу фазового и структурного состояния металлов и сплавов и к анализу изменения этого состояния при различных видах обработки.

В случае магнитных свойств к структурно нечувствительным свойствам относятся, например, такие: самопроизвольная намагниченность Мs, температура Кюри Тс, константы естественной кристаллографической анизотропии. Эти свойства определяются сортом атомов и типом кристаллической решетки и не зависят (или слабо зависят) от микроструктуры.

Типичными структурно чувствительными свойствами являются начальная mа и максимальная mmax магнитные проницаемости, коэрцитивная сила Hс, остаточная намагниченность Mr (остаточная индукция Br), потери на гистерезис и другие. Эти свойства чрезвычайно резко зависят от условий изготовления и термической обработки, то есть от микроструктуры, а также от размеров образца. Наибольшее влияние на эти свойства оказывают атомы растворенного элемента, дислокации, границы зерен, наличие второй фазы и ее дисперсность.

Коэрцитивная сила является одной из наиболее структурно-чувствительных характеристик ферромагнетиков и поэтому ее используют для контроля качества термической обработки и механических свойств различных стальных и чугунных изделий. По значению коэрцитивной силы можно определить твердость, глубину цементованного слоя деталей, закаливаемых токами высокой, частоты. Для применения этого способа контроля необходимо предварительно установить связь между коэрцитивной силой и механическими характеристиками, и далее по значению коэрцитивной силы проводить автоматическую разбраковку готовых изделий.

Чем больше содержание углерода в мартенсите, тем выше коэрцитивная сила и меньше магнитная проницаемость. Чём выше содержание углерода в стали с ферритоцементитной структурой, тем больше коэрцитивная сила, но во всех случаях она меньше, чем в стали с мартенситной структурой.

На образцах из стали 20ГЛ замеряли коэрцитивную силу. Использовали для этого импульсный коэрцитиметр-магнитометр ИКМ-02Ц. Прибор предназначен для неразрушающего контроля качества термообработки электротехнических и конструкционных сталей и сортировки их по маркам путем определения коэрцитивной силы. Кроме того, прибор позволяет измерять индукцию магнитного поля и контролировать размагниченность деталей.

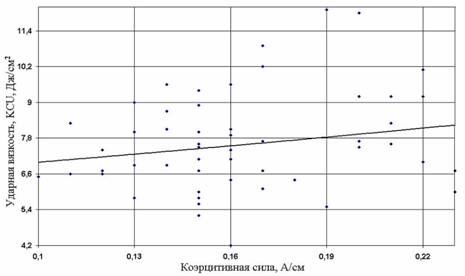

Ниже в виде графиков представлены результаты измерений (рис. 1-3).

Из графиков видно, что с увеличением коэрцитивной силы ударная вязкость, предел текучести и прочности стали 20ГЛ, после нормализации, возрастают.

По результатам проведенной работы видно, что по замерам коэрцитивной силы можно судить о величине прочностных характеристик стали, что дает возможность неразрушающего контроля ответственных деталей. Для внедрения подобной методики неразрушающего контроля требуется набирать статистические данные для дальнейшей их обработки с помощью ЭВМ.

Из графиков видно, что с увеличением коэрцитивной силы ударная вязкость, предел текучести и прочности возрастают.

Однако для установления конкретной связи между магнитными и механическими свойствами требуются дальнейшие исследования.

Литература

1. Лившиц Б.Г., Крапошин В.С., Линецкий Я.Л. Физические свойства металлов и сплавов. -М.: Металлургия, 1980.

Рисунок 1- Влияние коэрцитивной силы на предел прочности стали 20ГЛ

Рисунок 2- Влияние коэрцитивной силы на предел текучести стали 20ГЛ

Рисунок 3- Влияние коэрцитивной силы на ударную вязкость стали 20ГЛ