РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПОЖАРОВ В ЛЕСУ В ОБЩЕЙ ЗАДАЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Егармин П.А. (ЛфСибГТУ, г. Лесосибирск, РФ)

Calculation of the sharing the sources fire in forest has been considered (the degree to which an area will be exposed to man-caused and lightning-caused ignition sources).

Для предотвращения возникновения и распространения лесных пожаров, необходима подробная оценка пожарной опасности территории с учетом всех основных влияющих факторов, а именно: характера растительности, погодных условий и наличия источников огня. Современные методы расчета и прогнозирования пожарной опасности дают необходимую информацию приближенно и лишь по крупным территориальным единицам. Такая ситуация неприемлема для лесов Сибири, которые занимают огромные площади и отличаются разнообразными лесорастительными условиями. Ниже рассматривается вариант приближенного расчета распределения источников пожаров в лесу в общей задаче определения пожарной опасности каждого квартала охраняемой территории [1,2].

Очевидно, источники огня, которые могут вызвать

пожары, распределены по территории неравномерно. Кроме того, общее число

опасных источников огня зависит не только от степени посещаемости леса, но и от

восприимчивости горючих материалов к источникам тепла различной мощности. К

тому же скорость изменений восприимчивости на разных лесных участках различна.

Единственным источником информации об отмеченных процессах служат данные о

возникновении пожаров в прошлом. Поэтому, упрощая задачу, мы будем

рассматривать явление в статике и использовать многолетние данные о

распределении пожаров по территории, предполагая медленную его трансформацию.

Для оценки опасности появления источников огня в каждой данной точке охраняемой

территории введем функцию возможности возникновения пожаров (ВВП) ![]() и представим ее в виде суммы

двух слагаемых

и представим ее в виде суммы

двух слагаемых

![]() , (1)

, (1)

где ![]() - функция

ВВП для точки с координатами вычислена на текущий год на основе статистических

данных о пожарах за прошлые годы;

- функция

ВВП для точки с координатами вычислена на текущий год на основе статистических

данных о пожарах за прошлые годы;

![]() - “фоновая”

опасность возникновения пожаров, не зависящая от статистики пожаров и

определяемая экспертно в зависимости от объективных условий.

- “фоновая”

опасность возникновения пожаров, не зависящая от статистики пожаров и

определяемая экспертно в зависимости от объективных условий.

Основой для предлагаемого

ниже метода определения опасности появления источников огня по статистическим

данным ![]() служит

следующая гипотеза. Если на каком-то участке территории в прошлом возник пожар,

то этот и смежные с ним участки следует считать потенциально опасными. При этом

считается, что суммарная выгоревшая площадь мала по сравнению с площадью

охраняемой территории, таким образом, каждый статистический пожар можно

рассматривать как точку на карте. Естественно предположить, что степень

пожарной опасности максимальна для участка, где был пожар, и убывает с

увеличением расстояния от этого участка. Следовательно, с каждым имевшим место

в прошлом пожаром будем связывать некоторый потенциал пожарной опасности,

определяемый потенциальной функцией

служит

следующая гипотеза. Если на каком-то участке территории в прошлом возник пожар,

то этот и смежные с ним участки следует считать потенциально опасными. При этом

считается, что суммарная выгоревшая площадь мала по сравнению с площадью

охраняемой территории, таким образом, каждый статистический пожар можно

рассматривать как точку на карте. Естественно предположить, что степень

пожарной опасности максимальна для участка, где был пожар, и убывает с

увеличением расстояния от этого участка. Следовательно, с каждым имевшим место

в прошлом пожаром будем связывать некоторый потенциал пожарной опасности,

определяемый потенциальной функцией ![]() , действующий в определенной

окрестности точки возникновения пожара

, действующий в определенной

окрестности точки возникновения пожара ![]() с координатами

с координатами ![]() (i = 1,…,p, где p – общее количество статистических пожаров).

(i = 1,…,p, где p – общее количество статистических пожаров).

Бесспорно, что возникновение пожара зависит не только от наличия источников огня на данной территории, но и от других факторов. Однако, если воспользоваться данными о пожарах за достаточно продолжительный период времени, то полученную суммарную картину распределения их по территории можно рассматривать как усредненную и по погодным условиям.

Вычисление потенциальной

функции ![]() происходит

следующим образом: на карту охраняемой территории вокруг точки возникновения

пожара в прошлом с координатами

происходит

следующим образом: на карту охраняемой территории вокруг точки возникновения

пожара в прошлом с координатами ![]() и

и ![]() проводится окружность радиуса

проводится окружность радиуса ![]() и всем

точкам внутри этого круга приписывается потенциал

и всем

точкам внутри этого круга приписывается потенциал

, (2)

, (2)

|

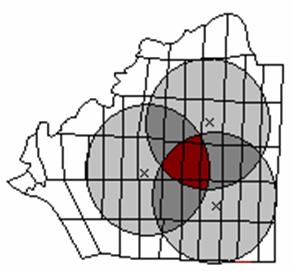

а всем точкам вне этого круга – потенциал, равный нулю (рис 1). Радиус

Рисунок 1- Вычисление потенциальной функции

Функция ![]() для каждой точки

лесной территории определяется как сумма потенциальных функций, порожденных всеми

прошлыми пожарами

для каждой точки

лесной территории определяется как сумма потенциальных функций, порожденных всеми

прошлыми пожарами

. (3)

. (3)

Приведенный способ

построения функции ![]() совпадает с методом скользящего

усреднения количества пожаров на рассматриваемой территории с помощью

окружности радиуса

совпадает с методом скользящего

усреднения количества пожаров на рассматриваемой территории с помощью

окружности радиуса ![]() . В каждой точке территории

значение функции

. В каждой точке территории

значение функции ![]() равно (с точностью до

нормирующего множителя) числу статистических пожаров, попавших в круг радиуса

равно (с точностью до

нормирующего множителя) числу статистических пожаров, попавших в круг радиуса ![]() , с центром в

данной точке.

, с центром в

данной точке.

Величина ![]() определяет

степень усреднения статистических данных о пожарах. При

определяет

степень усреднения статистических данных о пожарах. При ![]() функция

функция ![]() стремится к

двумерной дельта-функции

стремится к

двумерной дельта-функции ![]() , а выражение (3) отлично от

нуля лишь в точках, где в прошлом возникали пожары, т. е. описывает

распределение статистических пожаров по территории, не производя никакого

усреднения.

, а выражение (3) отлично от

нуля лишь в точках, где в прошлом возникали пожары, т. е. описывает

распределение статистических пожаров по территории, не производя никакого

усреднения.

При ![]() , где

, где ![]() (т. е.

характерный размер охраняемой территории, определяемый ее площадью

(т. е.

характерный размер охраняемой территории, определяемый ее площадью ![]() ) функция

) функция ![]() постоянна

для всей территории и равна среднему числу пожаров, приходящихся на единицу

площади территории за рассматриваемые годы. Варьируя

постоянна

для всей территории и равна среднему числу пожаров, приходящихся на единицу

площади территории за рассматриваемые годы. Варьируя ![]() в указанных пределах,

можно получить необходимую степень обобщения статистических данных.

в указанных пределах,

можно получить необходимую степень обобщения статистических данных.

Рассмотрим вычисление

функции ![]() в

общей задаче определения пожарной опасности каждого квартала охраняемой

территории. На рисунке 2 видно, что при построении вокруг точек возникновения

пожаров окружностей, квартал разбивается на участки, каждый из которых имеет

некоторое постоянное значение функции

в

общей задаче определения пожарной опасности каждого квартала охраняемой

территории. На рисунке 2 видно, что при построении вокруг точек возникновения

пожаров окружностей, квартал разбивается на участки, каждый из которых имеет

некоторое постоянное значение функции ![]() .

.

![]()

![]()

![]()

Рисунок 2- Вычисление функции ![]() каждого квартала

каждого квартала

Таким образом, вычисление

среднего для квартала значения функции ![]() выразится формулой

выразится формулой

, (4)

, (4)

где ![]() - среднее значение

функции ВВП квартала охраняемой территории;

- среднее значение

функции ВВП квартала охраняемой территории;

![]() - значение функции

ВВП b участка в k

квартале;

- значение функции

ВВП b участка в k

квартале;

![]() - площадь b участка в k квартале;

- площадь b участка в k квартале;

K – число кварталов охраняемой территории.

Величину фоновой

составляющей ВВП ![]() можно брать либо постоянной для

всей территории, равной некоторой доле от максимального значения функции

можно брать либо постоянной для

всей территории, равной некоторой доле от максимального значения функции

![]() :

:

![]() (5)

(5)

либо дифференцированно для различных участков территории

![]() , (6)

, (6)

причем множитель ![]() и функция

и функция ![]() выбираются

экспертным путем.

выбираются

экспертным путем.

Для удобства использования

функции ВВП в общей задаче определения пожарной опасности каждого квартала

охраняемой территории суммарную функцию ![]() целесообразно приравнять к

единице и перейти к нормированной функции

целесообразно приравнять к

единице и перейти к нормированной функции

(7)

(7)

где ![]() .

.

Полученные значения функции ВВП каждого квартала можно совмещать с картами лесонасаждений и использовать в качестве источника полезной информации при определении полной пожарной опасности охраняемой территории, а также при проектировании систем охраны лесов.

Литература

1. Курбатский Н.П., Дорогов Б.И., Доррер Г.А. Прогнозирование лесных пожаров с помощью ЭВМ. Лесное хозяйство 1976, № 7, С. 51 – 55.

2. Курбатский Н.П., Доррер Г.А., Дорогов Б.И. Расчёт распределения источников пожаров в лесу. Лесное хозяйство 1978, № 7, с. 76 – 78.